zeissikonveb.de

Phototechnik aus Jena, Dresden und Görlitz

Meyer-Optik Görlitz 1950er

Kurzer Abriß über die Herausbildung der wissenschaftlich-technischen Basis in der Firma Hugo Meyer, Görlitz

Es kommt nicht von ungefähr, daß es gerade die 1890er Jahre gewesen sind, da ein junger Mann namens Hugo Meyer (1863 - 1905) eine Objektivbauanstalt im schlesischen Görlitz gründete. Diese Epoche muß wohl als die bedeutendste Umbruchphase innerhalb der Geschichte der Photographie bezeichnet werden. Beinah sechs Jahrzehnte – immerhin ein ganzes Menschenalter – war diese bildgebende Medientechnik bereits alt, als sich ganz neue Entwicklungspfade auftaten. Lange Zeit war die Photographie ein Steckenpferd verschrobener Enthusiasten gewesen, die mit ihrer Experimentierfreude einerseits das Medium technisch voranbrachten und andererseits um eine Anerkennung der Photographie als ernstzunehmende Kunstform kämpften. Seit etwa den 1860er Jahren kamen außerdem die Berufsphotographen hinzu, die den ganzen Hexenzauber in einer Weise professionalisierten, daß sich Ateliers aufbauen ließen, mit denen man Geld verdienen konnte. Bis in die 1880er Jahre waren es also diese beiden Gruppen der „Profis“, die das Metier der Photographie beherrschten.

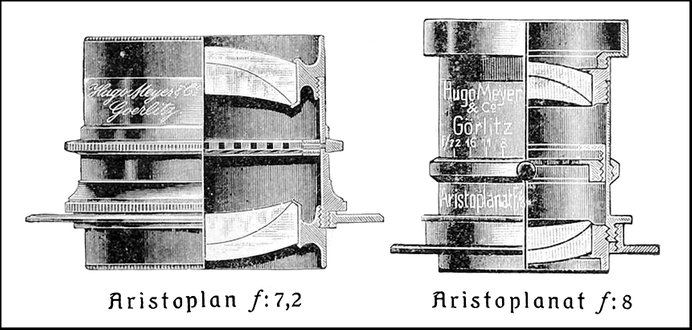

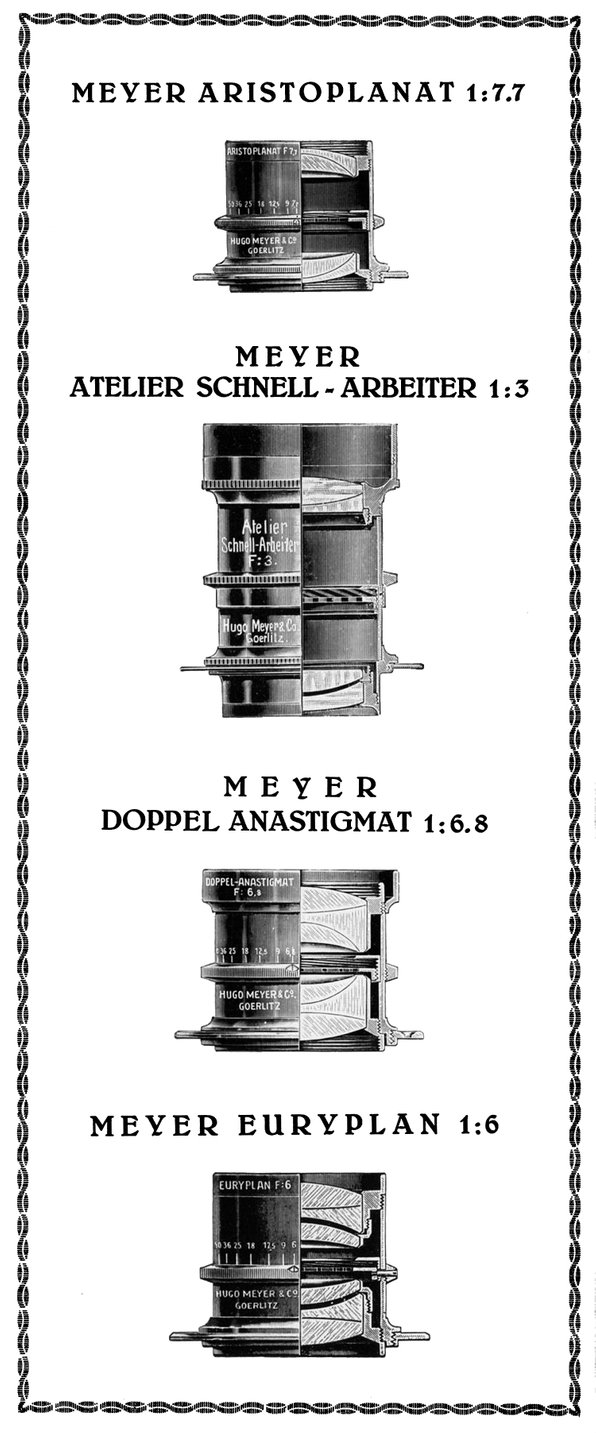

Den Beginn eines großen Umbruchs markierte dann aber die Einführung der Gelatine-Trockenplatte in den 1870er Jahren. Nun war es nicht mehr notwendig, das lichtempfindliche Aufnahmematerial erst kurz vor der Aufnahme selbst herzustellen und danach umgehend zu entwickeln. Vielmehr übernahmen nun eigens darauf spezialisierte Firmen die Herstellung solcher Trockenplatten, was außerdem zu einer sprunghaften Erhöhung der Lichtempfindlichkeit einerseits bei einer gleichzeitigen steten Verbesserung von Schleierfreiheit und Haltbarkeit andererseits führte. Außerdem konnten nach Einführung von Sensibilisierungsverfahren nun erstmals farbenempfindliche Schichten hergestellt werden, bei denen nicht mehr nur violette und blaue Lichtanteile das Bild alleinig aufbauten. Diese photochemischen Fortschritte stellten natürlich erhöhte Anforderungen an die Abbildungsoptiken. Die Objektivbauanstalten reagierten auf diese Entwicklung, indem sie den Objektivtyp des Aplanaten herausbrachten, der neben einer sphärischen auch eine chromatische Korrektur erlaubte. Auch die Optisch-Mechanische Industrieanstalt des Hugo Meyer begann wohl mit jenem Aplanat-Typ, der in Form eines Aristoplanat f/8 und eines Aristoplan f/7,2 herausgebracht wurde. Für Portait-Zwecke wurde zudem eine Variante des Petzval-Objektives mit Lichtstärken bis f/3 geschaffen und unter dem Namen Atelier-Schnellarbeiter vertrieben.

Die in der Rückschau wohl wichtigste Weiterentwicklung in der Phototechnik brachte aber ab etwa 1890 die Einführung des biegsamen Schichtträgers, der in Form von Rollfilmen die Grundvoraussetzung dafür bildete, daß sich in der Folgezeit sukzessive die Amateurphotographie etablieren konnte. Mit diesem Schritt tat sich nun ein riesiger neuer Absatzmarkt auf, der beständig wuchs und der selbstverständlich auch den Kamerabau und die Objektivbauindustrie beflügelte. Einerseits stieg die Nachfrage nach Objektiven generell an, was überhaupt das Einstiegstor für neue Firmen wie diejenige des Hugo Meyer bildete. Gleichzeitig wuchsen aber auch die Anforderungen an die Abbildungsleistung der Objektive, was sicherlich mit der parallel stattfindenden Welle der Formatverkleinerung zusammenhing. Auf einmal gelang es "Newcomern" wie Goerz, Schneider oder eben Meyer, sich durch innovative Erzeugnisse auch qualitativ von den schon seit Jahrzehnten etablierten Traditionsfirmen wie Voigtländer, Busch oder Steinheil abzusetzen bzw. dieselben herauszufordern und in einen Wettbewerb um die besten Konstruktionen zu zwingen. Schließlich waren die 1890er Jahre auch dasjenige Jahrzehnt, in dem es erstmals gelang, Objektive nicht nur sphärisch und chromatisch zu korrigieren, sondern den bislang nicht beherrschbaren Astigmatismus (Punktlosigkeit) anzugehen. Und so wie der Kunststoff-Pionier Nitrozellulose die Materialbasis für die Roll- und Kleinbildfilme bildete, so sorgten völlig neuartige optische Gläser für einen immensen Aufschwung im Bereich der rechnenden Optik. Der Begriff des Anastigmats beherrschte nun die Fachwelt und die verschiedenen Lösungsansätze für diesen neuen Objektivtyp boten den Objektivherstellern ein großes Potential, sich rasch im Markt zu etablieren.

Frontansicht der ersten eigenen Fertigungsstätte der Optisch-Mechanischen Industrie-Anstalt Hugo Meyer & Co. in der Biesnitzer Straße 22, die Anfang des 20. Jahrhunderts bezogen wurde, nachdem die bisherigen Räumlichkeiten zu klein geworden waren. Die Anschrift "für Projektion und Kinematographie" deutet auf einen Aufnahmezeitpunkt kurz vor oder nach dem Ersten Weltkrieg. Der persönliche Werdegang Hugo Meyers ist übrigens eng an den Optiker Oscar Simon geknüpft, bei dem er bereits in Potsdam gearbeitet hatte und der ihn als Werkleiter beschäftigte, als Simon seine Fabrikation für wenige Jahre nach Görlitz verlegt hatte. Der erneute Umzug Oscar Simons nach Dresden ließ dessen Fabrikräume in der Löbauer Straße frei werden, was offenbar für Hugo Meyer den Anlaß gab, an diesem Standort zum 1. April 1896 eine eigene Optikfertigung einzurichten. Fünf Jahre später erfolgte der Umzug in die oben genannte Biesnitzer Straße.

Die Ära Kollmorgen

Angesichts dieses raschen Innovationsgeschehens wird deutlich, welch eine zentrale Bedeutung dem Optikkonstrukteur Dr. Friedrich Kollmorgen für die Gründungsphase der Firma Hugo Meyer zukam. Es ist wohl hauptsächlich seiner Leistung zu verdanken, daß die junge optische Anstalt in Görlitz binnen so kurzer Zeit einen derart raschen Aufstieg erleben und sich im Markt ein großes Renommee erarbeiten konnte. Dabei ist die Tatsache, daß Kollmorgen für Meyer gearbeitet hat, in der Fachwelt bis heute wenig bekannt. Das liegt daran, daß in der zeitgenössischen Literatur sein Name nicht auftaucht. Auch in den Patentschriften zu seinem Aristostigmat wird er – wie damals üblich – nicht als Erfinder benannt. Erst viel später, als Friedrich Kollmorgen lange schon in die USA ausgewandert war und sich dort als Frederick Kollmorgen ein eigenes Optik-Unternehmen aufgebaut hatte, finden sich eindeutige Verweise auf seine Urheberschaft für den Aristostigmat in der Literatur [Vgl. u.a. Pritschow, Karl: Die photographische Kamera und ihr Zubehör: in: Hay, Alfred (Hrsg.): Handbuch der wissenschaftlichen und angewandten Photographie, Band II, 1931, S. 299 sowie Brandt, Hans-Martin: Das Photo-Objektiv, Aufbau und Wirkungsweise der wichtigsten Markenobjektive der Weltproduktion, 1956, S. 55.].

Eine gewisse Verwirrung und Verunsicherung mag sich damals auch daraus ergeben haben, daß sich in einer älteren Literaturstelle vor dem Ersten Weltkrieg mit "H. Kollmorgen" eine falsche Abkürzung des Vornamens einschleicht, die später von anderen Publikationen stets aufs Neue übernommen wurde. Verantwortlich dafür könnte ausgerechnet Kollmorgens Kollege Hans Harting gewesen sein – der Errechner des Voigtländer'schen Heliars – bei dem diese Fehlleitung wohl zum ersten mal auftaucht [Vgl. Harting: Optisches Hilfsbuch für Photographierende, 1909, S. 139.].

An diesem Aristostigmat, dessen Aufbau im Deutschen Reichspatent Nr. 125.560 vom 6. Juni 1900 geschützt ist, läßt sich nun sehr gut ablesen, wie hart der Konkurrenzkampf unter den Objektivbauanstalten damals gewesen ist und wie schnell diese im Innovationsgeschehen ins Hintertreffen geraten konnten. Diese Erfahrung mußte vor allem ein gewisser Paul Rudolph in Jena machen, denn kaum daß dieser Mann in den Jahren 1889/90 ein Verfahren zur anastigmatischen Bildfeldebnung ersonnen hatte, wurde dasselbe von Emil von Höegh aufgegriffen und als Grundlage für das Goerz Dagor patentrechtlich abgesichert. Dieses Dagor, das Vorbild für viele ähnlich aufgebaute frühe Anastigmate wurde, kann man gewissermaßen als einen auf die Korrektur des Astigmatismus getrimmten Aplanaten ansehen. Und Aplanate waren wiederum aus zwei Fraunhofer-Achromaten aufgebaute symmetrische Doppelobjektive. Als Reaktion auf diesen Rückschlag wandte sich Paul Rudolph nun einem anderen Typus des Achromaten zu: demjenigen von Carl Friedrich Gauß nämlich, der sich durch eine meniskenförmige Durchbiegung von Sammel- und Zerstreuungslinse auszeichnete. Ergebnis war im Jahre 1896 das »Planar«. Doch dieses ambitionierte Objektiv, das den Anastigmaten auf das Lichtstärke-Niveau des alten Petzval-Objektivs gebracht hatte, war seiner Zeit zu weit voraus. Um das Planar vollständig chromatisch korrigieren zu können, hatte Rudolph die „hyperchromatische Zerstreuungslinse“ eingeführt, bei der er durch Verkitten zweier Linsen eine Dispersionswirkung erzielte, die mit einer Einzellinse damals nicht machbar gewesen wäre. Mit seinen sechs Linsen eignete sich das Planar aber schon aus Kostengründen damals nicht als universelles Massenobjektiv.

Und fast so, wie im Dezember 1892 der gerade erst 27-jährige Emil von Höegh (1865 - 1915) Paul Rudolph die Priorität zum symmetrischen Doppelanastigmaten "weggeschnappt" hatte, so griff nun anno 1900 der 28-jährige Friedrich Kollmorgen (1871 - 1961) Rudolphs Ansatz für einen Doppelgauß-Anastigmaten auf und erreichte eine wesentliche Vereinfachung dieses Typs dadurch, daß er dessen chromatische Korrektur auch ohne Rudolphs aufwendige Kittglieder erreichen konnte.

„Bedingung hierfür [war], daß der Brechwert des sammelnden Meniskus bei kleiner Dispersion mindestens so groß wie der des zerstreuenden sein muß“ [Brandt, Hans-Martin: Das Photo-Objektiv, Aufbau und Wirkungsweise der wichtigsten Markenobjektive der Weltproduktion, Wiesbaden, 1956, S.55].

An diesem Aristostigmat erhitzten sich nun die Gemüter der Fachwelt. Von Manchen wurden solche Vielflächner kategorisch abgelehnt. Bestanden Aplanate oder Dagor-ähnliche Anastigmate aus zwei Linsengruppen mit vier Glasoberflächen, so waren es beim Aristostigmat nun vier einzelnstehende Linsen mit acht Oberflächen. Durch die charakteristische Mensikenform hatten vier von diesen Flächen zu allem Übel auch noch die Gestalt eines regelrechten Hohlspiegels und sie warfen sich die Spiegelbilder von Lichtquellen im Motiv regelrecht gegenseitig zu, bis sie schließlich willkürlich auf die Schicht fielen. Das Arbeiten mit derartigen Doppelanastigmaten verlantge daher stets nach viel Aufmerksamkeit bei der Bildgestaltung. Auf der anderen Seite ließen sich einfach nicht die ausgezeichneten Korrektureigenschaften des Doppelgauß leugnen, die diesen Objektivtyp damals bereits einen qualitativen Vorsprung verschafften und die außerdem der Grund dafür sind, weshalb dieser bis heute noch in Gebrauch ist.

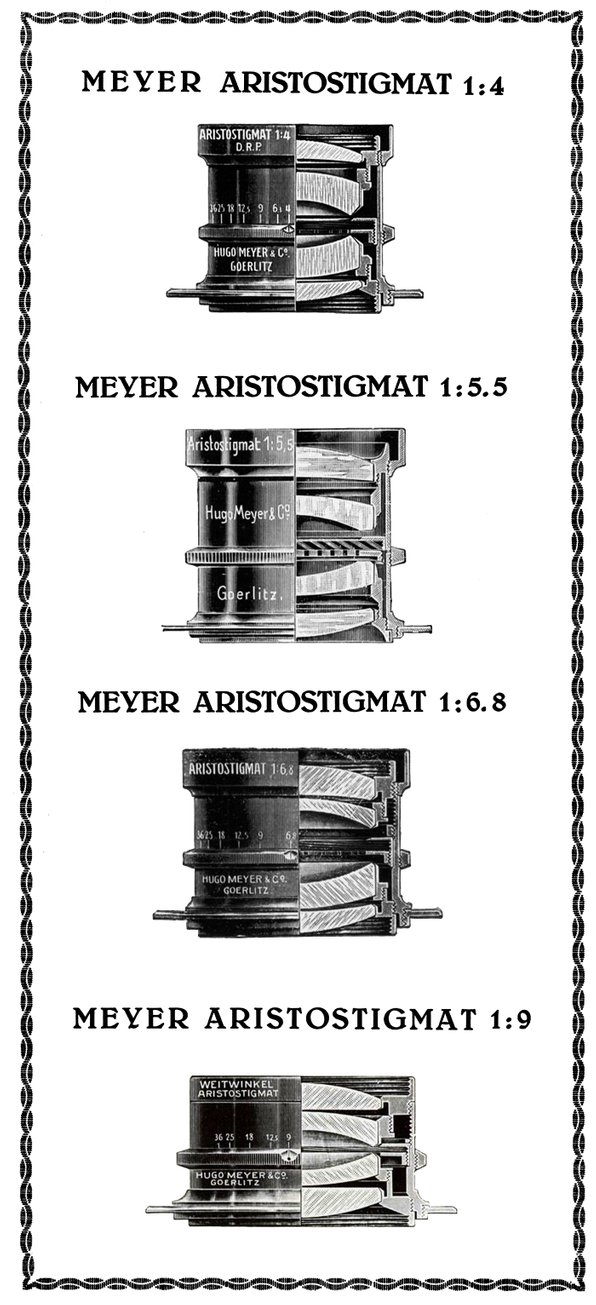

Der Aristostigmat war zunächst mit der wenig spektakulären Lichtstärke 1:7,7 eingeführt worden, doch die Reklame oben aus dem Jahr 1905 zeigt, daß er schon kurze Zeit später durch die Systeme 1:6,8 und 1:5,5 ersetzt werden konnte. Später kam sogar ein für damalige Verhältnisse sehr lichtstarkes Normalobjektiv 1:4,5 bzw. 1:4 sowie ein als ausgesprochenes Weitwinkelobjektiv ausgelegter Aristostigmat mit der Öffnung 1:9 hinzu. Damit hatte die kleine Firma jetzt nicht nur ein komplettes Portfolio an modernen Anastigmaten im Angebot, sondern konnte durch den erfolgreichen Patentschutz auch ein anderthalbes Jahrzehnt lang ungestört prosperieren. Um diese Leistung zu würdigen, muß man sich einfach noch einmal vor Augen führen, daß zum Zeitpunkt der Patentierung des Aristostigmats die Objektivbauanstalt des Hugo Meyer gerade einmal vier Jahre in Betrieb war. Und nun mußte sie sogleich rasch expandieren, denn diese hochwertigen und preislich attraktiven Objektive wurden vom Markt sehr gut angenommen. So konnte bereits zur Jahresmitte 1910 die Fertigstellung des 50.000ten Objektives gefeiert werden [Vgl. Photographische Rundschau 18/1910, S. 101.]. Daß die junge Firma dabei von Anfang an auch eine hohe Qualität bei der technischen Ausführung ihrer Objektive sicherstellen konnte, war sicherlich der hervorragenden Ausbildung Hugo Meyers bei Oscar Simon und bei Leitz in Wetzlar zu verdanken. Meyer-Optik etablierte sich daher in kürzester Frist zu einem der bedeutendsten Objektivbauanstalten des Weltmarktes. Leider war es dem Firmengründer nicht lange vergönnt, den Erfolg seines jungen Unternehmens noch mitzuerleben. Hugo Meyer verstarb nach kurzer Krankheit im 41. Lebensjahr am 1. März 1905 [Vgl. Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1905, S. 244.].

Erste Veröffentlichung zum neuen Aristostigmat durch die Firma Hugo Meyer im Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik von 1901. Im Grunde genommen hatte sich Friedrich Kollmorgen aller Korrekturprinzipien bemächtigt, die Paul Rudolph in den letzten zehn Jahren erarbeitet hatte und schuf auf diese Weise ein Pendant zum Planar, das einfach nur weniger lichtstark und weniger aufwendig war. Es sollte hier auch nicht unerwähnt bleiben, daß sich kurze Zeit darauf noch ein anderer Objektivkonstrukteur, nämlich der gerade erst 23-jährige Karl Martin in der Emil Busch AG, ebenfalls dem Doppelgauß zuwandte und diesen sphärisch, chromatisch und astigmatisch auskorrigieren konnte, ohne auf die neuen Schwerkrongläser zurückgreifen zu müssen. Dieser Omnar-Anastigmat konnte daher noch einmal preiswerter gefertigt werden als der Aristostigmat, erreichte aber ganz offensichtlich nicht im Ansatz dessen den Verkaufserfolg.

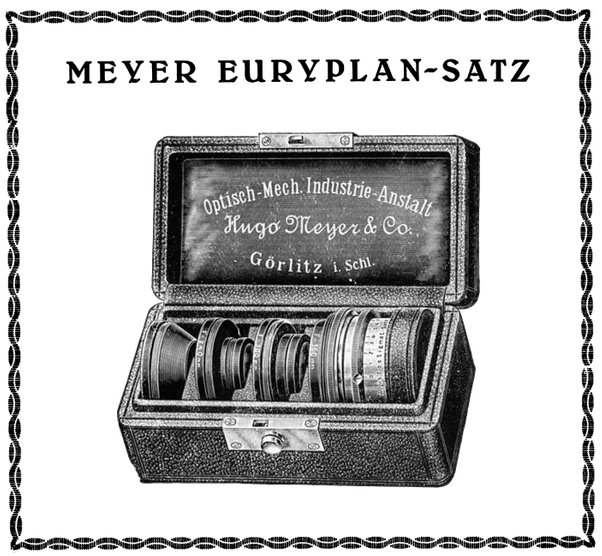

Diese Objektive aus der Anfangszeit der Firma Hugo Meyer wurden auch noch bis weit in die 1920er Jahre gefertigt: Der Aristoplanat 1:7,7 als billiges Einsteigerobjektiv und der Atelier-Schnell-Arbeiter 1:3 für Kopfbildnisse im Atelier. Hinzugekommen waren kurz vor dem Ersten Weltkrieg der Meyer Doppel-Anastigmat 1:6,8 als einer der vielen Dagor-Nachbauten, nachdem das Goerz'sche Patent im Jahre 1908 abgelaufen war sowie das Euryplan 1:6. Mit letzterem Objektiv hat es eine spezielle Bewandtnis: Dieser von Ernst Arbeit konstruierte und im Deutschen Reichspatent Nr. 135.742 vom 21. Februar 1901 geschützte Doppelanastigmat wurde zunächst von den Gebrüdern Schulze in Potsdam gefertigt [Vgl. Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, 1904, S. 35ff.]. Diese Werkstätte wurde jedoch im Jahre 1911 von der Firma Hugo Meyer aufgekauft und damit auch die Euryplan-Konstruktion, die in Görlitz weiter fabriziert wurde. Aufgrund seiner dreiteiligen Einzelhälften war dieses Euryplan besser als Satzobjektiv geeignet als der Aristostigmat, weshalb diese ausgesprochen leistungsfähige Konstruktion für Meyer sehr interessant war. Das ganze zeigt aber auch, wie bei Meyer kurz vor dem Ersten Weltkrieg offenbar ein Objektivkonstrukteur fehlte, der einen Herrn Kollmorgen hätte ersetzen können.

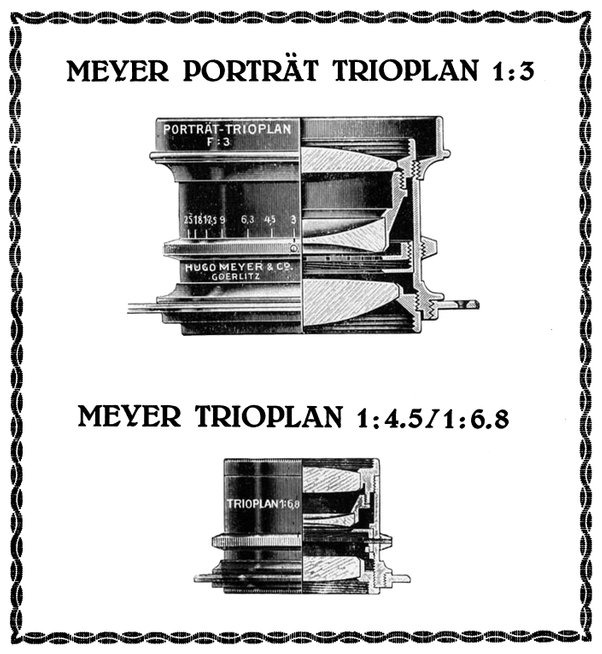

Noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurde das dreilinsige Trioplan geschaffen, das heute sicherlich zu den berühmtesten Objektiven der Firma Meyer zählt. Es wurde zunächst mit der hohen Lichtstärke 1:3 für kinematographische Geräte, für die Projektion und insbesondere als Portraitobjektiv als Ersatz für die veralteten Schnellarbeiter geschaffen. Lichtschwächere Trioplane 1:4,5 und 1:6,8 stellten jedoch bereits Universalobjektive innerhalb der Marktlücke der günstigen Preisklasse dar, die dem Trioplan später noch so große Verbreitung einbringen sollte, als nach dem Ersten Weltkrieg daraus der preisgünstige Massen-Anastigmat für die mannigfaltigen Amateurkameras des Kleinbild- und Mittelformates wurde .

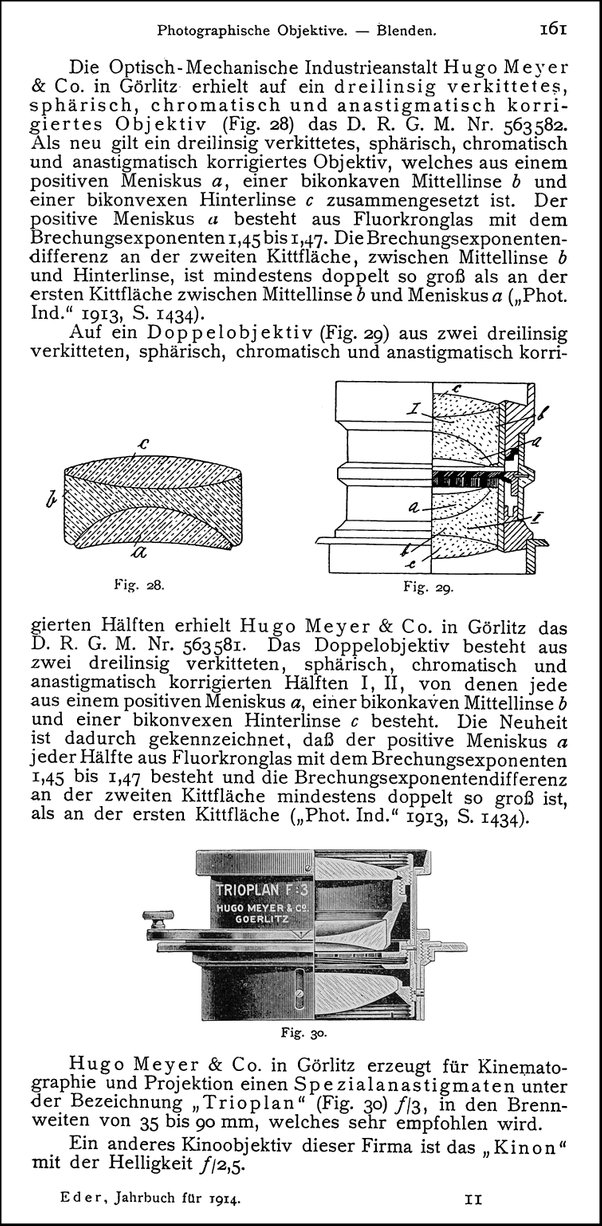

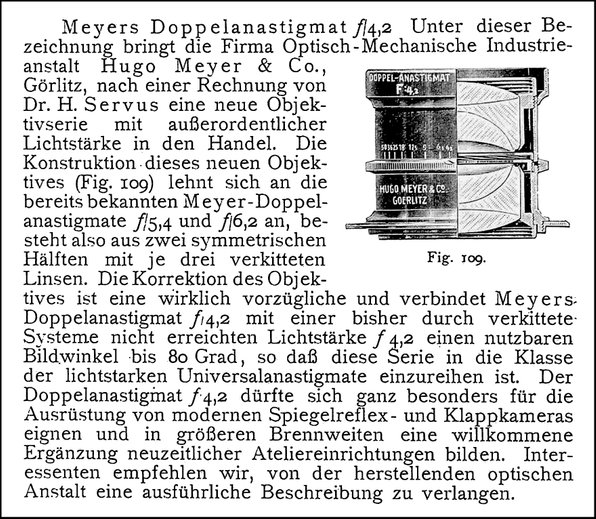

Im Jahre 1910 wurde der nach dem Vorbild des Dagors aufgebaute Meyer Doppel-Anastigmat auf die beachtliche Lichtstärke 1:4,2 gebracht. Als Konstrukteur wurde ein Prof. Dr. Servus angegeben [Vgl. Photographische Rundschau Nr. 22/1910, S. 113.], von dem aber sonst nichts weiter bekannt geworden ist. Grundlage für den Konstruktionserfolg war demnach der Einsatz von extrem niedrig dispergierenden Fluor-Kron-Gläsern mit ny-Werten bis 70. Erstaunlich ist zudem, daß dasselbe Objektiv in SPÄTEREN Werbeannoncen wieder schlicht Doppel-Anastigmat F:4,2 genannt und damit der Markenname Silesar nicht einheitlich verwendet wird.

Erwähnung des Meyer Doppelanastigmats f/4,2 und seines Konstrukteurs Dr. H. Servus in Eders Jahrbuch 1912.

Die Ära Rudolph

Der beispielhafte Aufstieg der Optischen Anstalt Hugo Meyer vor dem Ersten Weltkrieg hatte gezeigt, wie eine junge Firma in einem bedeutenden Wachstumsmarkt von Null an die Spitze vorstoßen kann, wenn sie gute Produkte anzubieten hat. Eine Zeit lang läßt sich auf diesem Erfolg ausruhen; dann braucht es freilich adäquate Nachfolgeprodukte. Und dies verlangt nach talentierten Konstrukteuren. Auf Friedrich Kollmorgen konnte dabei jedoch nicht zurückgegriffen werden, denn der war im Jahre 1905 nach Amerika ausgewandert und hatte sich dort 1911 mit einer Spezialfirma für Sehrohre selbständig gemacht– angesichts des bevorstehenden Ersten Weltkrieges ein fabelhafter Einfall!

Ganz anders bei Paul Rudolph, der zur selben Zeit nach langjährigen Auseinandersetzungen mit seinem Arbeitgeber endlich von Zeiss Jena freikam und sich zunächst ins Privatleben auf ein Gut im Vogtland zurückziehen mußte. Rudolph durfte infolge seines im Alter von 30 Jahren mit dem Zeisswerk geschlossenen Arbeitsvertrages nun binnen einer Frist von zehn Jahren nach dem Ausscheiden bei Zeiss nicht im Objektivbau tätig werden. Erst nach Ablauf dieser langen Karenzzeit war es ihm möglich, sich nach dem Ersten Weltkrieg wieder als Optikrechner zu betätigen. Nachdem eine erneute Annäherung an Zeiss mißlungen war, weil Paul Rudolph die Patente unter seinem eigenen Namen angemeldet hatte und Zeiss nicht zu einer Lizenz-Fertigung bereit war, fand er ausgerechnet im Konkurrenten Meyer-Görlitz einen Lizenznehmer für seine neuen Objektiventwicklungen [Vgl. Paul Rudolph✝; in: Fotografische Rundschau und Mitteilungen, 7/1935, S. Xf.]. Im Jahre 1922 sah sich Rudolph gar gezwungen, seinen Landsitz zu verlassen und nach Großbiesnitz bei Görlitz umzuziehen, um sich trotz seines fortgeschrittenen Alters von über 60 Jahren bei Meyer wieder als Optikrechner zu betätigen. Für diesen Schritt scheint durchaus wirtschaftliche Not eine Rolle gespielt zu haben [Vgl. ebenda.]. Meyer-Optik hatte damit wieder einen festen Objektivkonstrukteur der Spitzenklasse und Rudolph füllte eine Lücke, die der Weggang Kollmorgens offen gelassen hatte und die auch durch vorübergehendes Einkaufen von fremden Konstrukteuren, wie den oben erwähnten Ernst Arbeit oder des Prof. Servus, nicht dauerhaft zu überbrücken gewesen war.

Aus Sicht des Görlitzer Werkes mußte diese "Talentabwanderung" natürlich als ein echter Glücksfall und als großer Coup erschienen sein. Nicht nur, weil man sich bei Meyer nun mit dem Namen des Begründers der Abteilung Photo des Zeisswerkes schmücken konnte. Auch war mittlerweile ein neues Zeitalter angebrochen, das nach neuen Objektivtypen verlangte. Das Patent für den Aristostigmat war während des Krieges abgelaufen und zur selben Zeit hatte sich mit der Kinematographie für Objektive ein neues Anwendungsfeld aufgetan. Auch der Amateur-Schmalfilm sowie die Kleinbildphotographie standen jetzt kurz vor dem Durchbruch. Die Firma Meyer-Optik war davon bedroht, im Zuge dieses Wandels an Konkurrenzfähigkeit einzubüßen. Statt Objektive, die aufgrund der großen Bildfläche bisheriger Aufnahmeformate nur für begrenzte Vergrößerungsmaßstäbe ausgelegt sein mußten, wurden nun Anastigmate von höchster Lichtstärke gefordert, die die neuen kleinen Formate mit kompromißloser Schärfe auszeichnen mußten, damit genügend Reserven für die prinzipbedingt starken Nachvergrößerungen vorhanden waren. Als Reaktion wurde nach dem Ersten Weltkrieg eine Abteilung für Kinoaufnahme- und Projektionsobjektive gegründet.

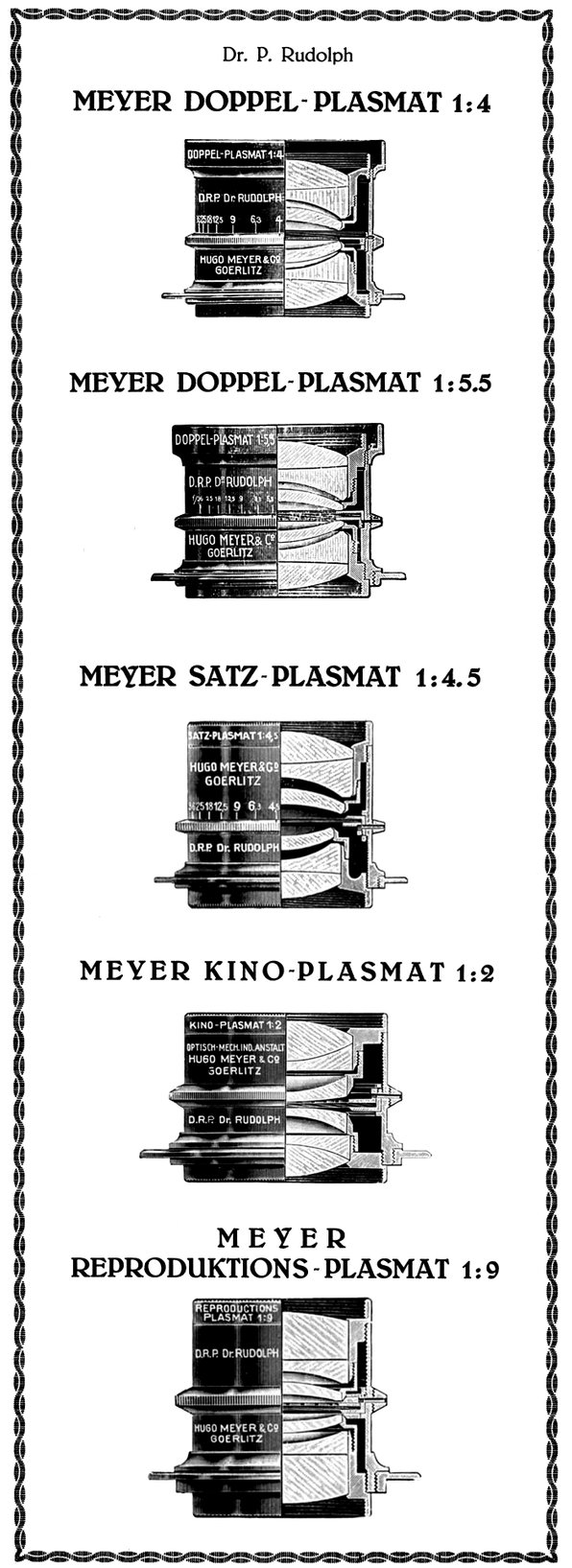

Plasmat-Satz 4,5/22,3cm für das Plattenformat 13x18cm. Die hintere Gruppe läßt sich allein verwenden und hat dann die Daten 8/32cm. Verwendet man die Frontgruppe allein, dann hat man, verglichen mit dem Gesamtobjektiv, eine mehr als doppelt so lange Brennweite zur Verfügung, deren Lichtstärke bei 1:11 liegt. Paul Rudolph hatte damit seine Arbeiten an einem Satz-Anastigmaten seit den Jahren 1891/92 zu einer gewissen Perfektion gebracht.

Als Grundlage für einen Start in dieses neue Zeitalter sollte sich der Plasmat-Anastigmat [DRP Nr. 322.506 vom 27. März 1918] erweisen, den Paul Rudolph am Ende des Krieges zum Patent angemeldet und nun quasi "zum Einstand" bei Meyer "mitgebracht" hatte. Mit dieser Konstruktion war es Rudolph gelungen, ein neues Niveau an sphärochromatischer Korrektur zu erreichen, ohne jedoch mit dem Patentschutz seines eigenen Planares ins Gehege zu kommen. Aber auch Alternativen zum Tessar hatte er bereits "im Gepäck" [DRP Nr. 331.844 vom 7. Mai 1918 und 331.807 vom 14. Dezember 1918]. Während der folgenden Dekade baute Rudolph seinen Plasmat-Typus sowohl zum universellen Plasmat-Satz aus (siehe Bild oben), als Doppel-Plasmat 1:4 aber auch zum lichtstarken Portraitobjektiv für das Großformat. In der Folgezeit entspann sich nun in der Fachliteratur eine lebhafte Debatte darüber, inwiefern es in der Praxis nachweisbar sei, daß Rudolph für seine Plasmat-Objektive aufgrund ihrer hervorragenden sphärochromatischen Korrektur eine bessere Bildplastik reklamierte.

Zum Jahresende 1922 war es Rudolph mit dem Reichspatent Nr. 401.630 gelungen, den Plasmat-Typ auf eine Lichtstärke von 1:2,0 zu bringen und die Firma Meyer mit diesem Kino-Plasmat zu den Spitzenherstellern im Geschäftsfeld der Objektive für die professionelle Kinematographie zu machen. Dort verlangte deshalb nach besonders lichtstarken Objektiven, weil bei der Kinokamera die Belichtungszeit mit der Bildfrequenz vorgegeben war und sie sich daher nicht beliebig verlängern ließ. Da auch das Ausmaß an künstlicher Beleuchtung im Studio aufgrund der enormen Wärmeentwicklung der Bogenlampen nicht beliebig gesteigert werden konnte und die Filmempfindlichkeiten noch mäßig waren, blieb nur der Weg der höheren Lichtstärke. Damit war Paul Rudolph mit seinem Kino-Plasmat 1:2 der Konkurrenz auf einmal vorausgeeilt. Bei Zeiss versuchte nun der Konstrukteur Willy Merté (1889 - 1948) speziell ein Kino-Tessar 1:2,7 zu schaffen, um den Anschluß nicht zu verlieren. In der Zwischenzeit war es jedoch auch dem jungen Ludwig Bertele (1900 - 1985) bei Ernemann in Dresden gelungen, mit seinen Ernostaren 1:2 und 1:1,8 [DRP. Nr. 436.260 vom 6. Dezember 1924] in die Öffnungsverhältnisse 1:2 und höher vorzustoßen, was für Zeiss zusätzliche Bedrängnis brachte. Rudolph trieb den Wettlauf weiter an, indem er 1926 den Kino-Plasmaten 1:1,5 schuf und damit erneut einen Markstein im Segment der professionellen Aufnahmeobjektive setzte. Man kann heute sagen, daß Zeiss das Ausschlagen einer Zusammenarbeit mit Rudolph nach dem Ende des Krieges beinah bitter bezahlt hätte, wenn sie nicht Willy Merté gehabt hätten, der 1927 mit seinem Biotar 1:1,4 endlich eine adäquate Reaktion bieten konnte.

Für Meyer-Optik war Rudolph jedenfalls ein großer Zugewinn. Nach zwei Jahrzehnten rangierte die Görlitzer Firma wieder in der obersten Riege der Objektivbauer. Wurde Paul Rudolph zuvor bei Zeiss nicht einmal als Erfinder in den Patenten erwähnt, so warb Meyer-Optik nun in jeder Annonce offensiv mit seinem Namen und gravierte diesen sogar auf die Objektive auf. Im Alter kam Paul Rudolph also endlich die gebührende Anerkennung zu, was er nach zehn Jahren auf dem Abstellgleis sicherlich als eine Genugtuung empfunden haben wird. Allerdings dürfte ihm und seinem Arbeitgeber nicht verborgen geblieben sein, daß seine professionellen Spitzenobjektive nicht unbedingt das Potential hatten, wie sein Tessar zum Massenartikel zu werden. Sowohl für die Weitsicht dieses erfahrenen Mannes, wie für die trotz seiner fast 70 Lebensjahre nach wie vor vorhandene schöpferischen Kraft spricht daher der Weg, den Paul Rudolph im Sommer 1926 einschlug. Mit seinem Makro-Plasmaten [DRP Nr. 456.912 vom 19. August 1926] hatte er einen Typus entwickelt, der bei mittlerer Lichtstärke eine für damalige Verhältnisse ungewöhnlich hohe Korrektur erreichte. Damit sollte ein neues Spitzenobjektiv für die aufkommenden Kleinbild- und Rollfilmapparate geschaffen werden, daß durch seine relativ schwach gekrümmten Linsen und den Verzicht auf teure Schwerkrongläser trotzdem vergleichsweise preiswert zu fertigen sein sollte. Durch die Einsatz niedrig brechender Linsen und damit herabgesetzter Reflexion an den Grenzflächen sollte zudem eine geringere Streulichtempfindlichkeit erreicht werden [Gronow, Harald von: Paul Rudolph zu seinem 70. Geburtstag; in: Photographische Korrespondenz, 11/1928, S. 325f.]. Aber trotzdem war dieser Makro-Plasmat seiner Zeit noch viel zu weit voraus, um große Verbreitung zu erlangen. Solche hochkorrigierten Objektivtypen konnten erst mit Aufkommen der neuen Dünnschichtemulsionen und präziser Spiegelreflexkameras zwanzig Jahre später annähernd leistungsmäßig ausgeschöpft werden. In einer Würdigung Rudolphs zu dessen hundertstem Geburtstag zog der wissenschaftliche Leiter des Zeisswerks Harry Zöllner daher einen Vergleich seines Biometars zu Rudolphs letztgerechneten Objektiv, dem Kleinbild-Plasmat 1:2,7 aus dem Jahre 1931 [DRP Nr. 572.222]. Daraus geht hervor, wie weit Dr. Paul Rudolph am Ende seines Lebens bezüglich der Fehlerkorrektur vorangekommen war. Noch während seiner Arbeiten an einem Rapid-Plasmaten 1:1,0 [Vgl. Paul Rudolph✝, 1935.] erkrankt er schwer und stirbt im 77. Lebensjahr.

Vergleich der Querabweichungen (sphärische Aberration und meridionale Koma) zwischen dem Kleinbildplasmat 1:2,7 und dem Biometar 1:2,8, das etwa 15 Jahre später erschien und damals als optimal auskorrigiert galt. [nach Zöllner, Harry: Jena - seit 70 Jahren Zentrum der Fotoobjektiventwicklung, Zum 100. Geburtstag von Dr. Paul Rudolph; in Fotografie 11/1958, S.395...398.]

Die Ära Schäfter und Roeschlein

Nach dem altersbedingten Rückzug Rudolphs begann die kurze, aber sehr fruchtbringende Phase, in der Paul Schäfter einige sehr wertvolle Objektive errechnete, die anschließend das Produktionsportfolio des Görlitzer Werkes für beinah ein Vierteljahrhundert beherrschen sollten. Allen voran natürlich das Primoplan 1:1,9, für das am 17. [18.] Juni 1936 ein Gebrauchsmusterschutz angemeldet wurde. Es entwickelte sich zu einem der am meisten gebauten lichtstarken Objektive in der Frühphase der Kleinbildreflexkamera. Auch die Primotare, darunter die noch lange Zeit gebauten langbrennweitigen Primotare 1:3,5/135 mm und 180 mm, gehen der Literatur zufolge auf Schäfter zurück.

Ein Trioplan 2,8/17 mm aus den 30er Jahren in einer Fassung mit C-Gewinde für 16 mm Schmalfilmkameras. Aus Kostengründen wurde bei diesem kurzbrennweitigen Objektiv auf eine Entfernungseinstellung gänzlich verzichtet.

Einen ähnlichen Trend zum möglichst preiswerten Objektiv gab es auch bei den Kleinbild- und Mittelformatkameras, wo sich die einfachen Trioplane perfekt für die Massenfertigung der Amateurphotographie eigneten

Als ein zweiter wichtiger Mann bei Meyer-Optik in jener Epoche vor dem Zweiten Weltkrieg ist Stefan Roeschlein anzuführen, der sich als Errechner des berühmten Trioplans 1:2,8 hervorgetan hat. Roeschlein kam Anfang der 30er Jahre von Rathenow nach Görlitz, um dann aber bereits 1936 nach Kreuznach überzuwechseln und die Nachfolge Alfred Tronniers bei Schneider anzutreten. Auch die Telemegore gehen auf Roeschlein zurück, mit denen er in kurzer Zeit ein großes Nachfragepotential bei Nutzern der neuen Schmalfilm- und Kleinbildkameras befriedigen konnte. Neben den Konkurrenzprodukten von Schneider wurden die Görlitzer Telemegore in der Folgezeit zum regelrechten Inbegriff für den Typus des echten Teleobjektives. Im Katalog von 1939 beherrschten daraufhin die praktikablen und preiswerten Neukonstruktionen Schäfters und Roeschleins das Angebot der Firma Meyer-Optik – bis auf einen Makro-Plasmat 2,7/10,5 cm waren alle Konstruktionen Paul Rudolphs verschwunden.

Oben: Eine Annonce aus dem Jahre 1937. Zu den Großformatobjektiven in Normalfassung waren Objektive in Zentralverschlüssen gekommen, die in mannigfaltigen Rollfilm- und Kleinbildkameras des Amateurs eingebaut wurden. Im Vordergrund ein Objektiv mit Schneckengangfassung für Schmalfilm-Handkameras. In diesem Sektor hatte sich Meyer-Optik mit den neuen, preisgünstigen Trioplanen und Primoplanen rasch einen guten Ruf erarbeitet.

Die Nachkriegszeit und die Ära Ulbrich

Nicht minder schwer als bei den Mitbewerbern in der Mitteldeutschen Photoindustrie, gestaltete sich auch der Neuanfang in Görlitz nach dem Zweiten Weltkrieg. Einfache, dreilinsige Typen in einfachen Aluminiumfassungen beherrschten nun erst einmal das Angebot. Aber auch das Primoplan 1,9/58 mm wurde rasch wieder gefertigt, weil es zur Komplettierung der von der Besatzungsmacht forcierten Produktion der Einäugigen Kleinbildreflexkameras dringend gebraucht wurde. In ganz geringen Stückzahlen fertigte man noch den ambitionierten Makro-Plasmat 2,7/105 mm für 6x6-Reflexkameras, der durch die nun obligatorische Linsenentspiegelung erst richtig brauchbar gemacht werden konnte. Aber für solch hochkorrigierte Systeme gab es vorerst keinen Bedarf. Ansonsten beherrschte bis Mitte der 50er Jahre noch weitgehend das Portfolio der Zwischenkriegszeit das Angebot des nun als VEB Feinoptisches Werk Görlitz firmierenden Herstellers. Zu den nun nach und nach zustoßenden Neuentwicklungen zählte ein Telemegor 4,5/300 mm und das in der Anzeige unten fälschlich als Primoplan ausgegebene Primagon 4,5/35 mm als erste Retrofokuskonstruktion des Werkes.

Nach dem Kriege taucht dann in der Literatur ein gewisser Thierold als Konstrukteur auf, über den ich bislang leider nichts Weiteres in Erfahrung bringen konnte. Ähnliches gilt für einen Herrn Schubert. Beide waren damals für die Entwicklung der Meyer'schen Tessartyp-Abwandlungen »Primotar« verantwortlich. Eindeutiger, weil durch Patentüberlieferungen belegbar, sind die Leistungen eines Wolfgang Gröger, Wolfgang Hecking, Otto-Wilhelm Lohberg und vor allem eines Hubert Ulbrich. Letzterer tat sich als Schöpfer von Objektiven wie dem Orestegon 2,8/29 oder dem Orestor 2,8/135 hervor, die zu den am meisten gebauten Wechselobjektiven der Geschichte gehören dürften. Doch das war dann schon in den 1960er Jahren, in der sich die handwerklich arbeitende Objektivbauanstalt des Hugo Meyer längst zum modernen Industriebetrieb entwickelt hatte.

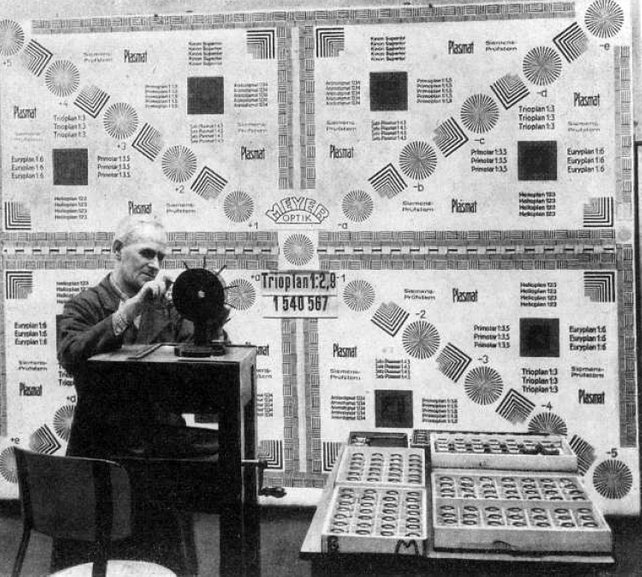

Dieses Augenmerk – größte Stückzahlen bei guter Qualität aber möglichst geringem Aufwand – das stand nun in den letzten drei Jahrzehnten beim Görlitzer Hersteller im Vordergrund. Nachdem das Werk Anfang der 70er Jahre zum bloßen Betriebsteil des Kamera-Kombinats Pentacon degradiert worden war, hatte die große Zeit der Experimente und Ideen endgültig ihr Ende gefunden. Man kann das bedauern, sollte aber gleichzeitig nicht außer Acht lassen, wie die gestraffte, auf wenige Modelle konzentrierte Produktion das Überleben im schwierig gewordenen Weltmarkt sicherstellte. In der "guten alten Zeit" der 1950er Jahre, da man bei Meyer Optik noch wenig internationale Konkurrenz zu fürchten hatte, ging es dagegen noch wesentlich gemächlicher und manufakturell zu, wie diese Bilder von Max Ittenbach dokumentieren.

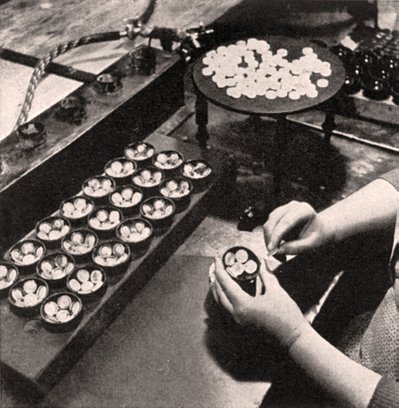

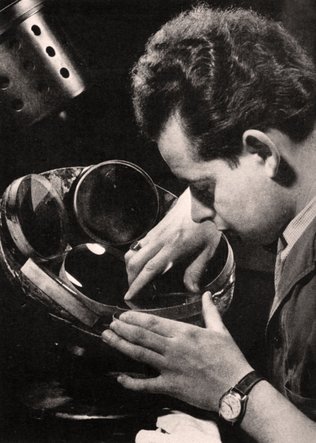

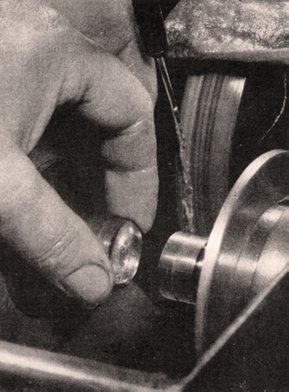

Zuerst mußten die Glaspreßlinge auf sogenannte Tragkörper gekitteten werden, damit sie gefräst und geschliffen werden konnten (oben). Nach dieser Formgebung wurden die Linsen auf der Hebelpoliermaschine poliert und anschließend mit einem Probeglas auf Maßhaltigkeit geprüft. Dabei wurden Abweichungen im Nanometerbereich sichtbar gemacht (unten).

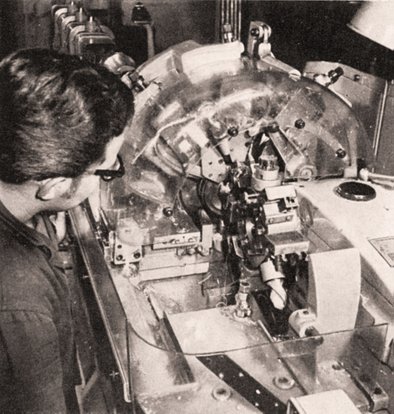

Mindestens genauso diffizil gestaltete sich das unten sichtbare Zentrieren, das bei einfachen Linsenformen mithilfe eines Automaten erfolgte (was man damals zumindest unter einem Automaten verstand). Die mechanisch fertiggestellte Linse (hier das dritte Element des berühmten Trioplan 2,8/100mm) wird anschließend auf Freiheit von Materialfehlern und Unsauberkeiten geprüft.

Als letzten Schritt der Linsenfertigung schloß sich die nach 1945 allgemein üblich gewordene Vergütung der Glasoberflächen an; das Aufdampfen einer nur wenige hundert Nanometer dicken Schicht im Hochvakuum, die anschließend gehärtet wurde.

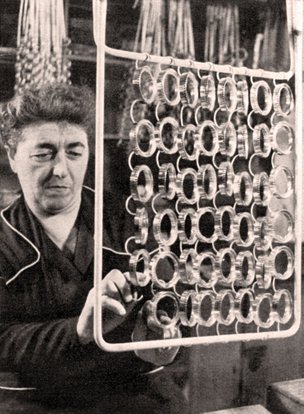

Mindestens genau so wichtig wie die exakte Bearbeitung des Glases war Fertigung der Fassung. Anfang der 60er Jahre wurden dazu bereits moderne Revolverdrehautomaten eingesetzt. Das Nieten der Blendenlamellen geschah aber noch von Hand. Auch das Eloxieren der Fassungsteile erforderte damals noch viel Handarbeit in der stets gesundheitlich bedenklichen Galvanikabteilung.

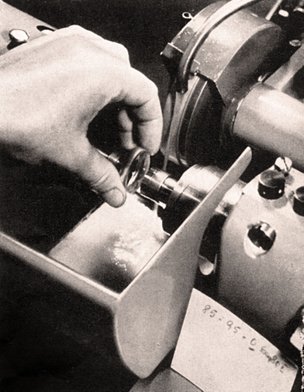

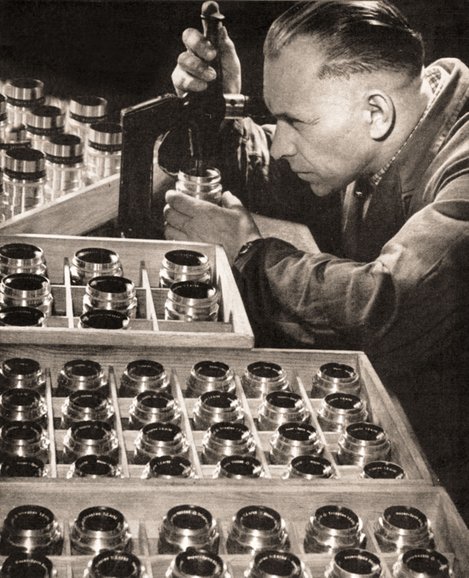

Auch das Gravieren der Objektivdaten auf dem Vorschraubring erfolgte um 1960 noch mit viel Handarbeit an der "Fünfspindelgraviermaschine". Mithilfe des im mittleren Bild dargestellten Brennweitenmeßgerätes ließ sich dieselbe auf den 1/100mm genau bestimmen. Seit den späten 1950er Jahren mußten zudem die Blendenschließzeiten der neuen Druckblendenobjektive exakt überprüft werden.

Der Televorsatz "Tevo 2x"

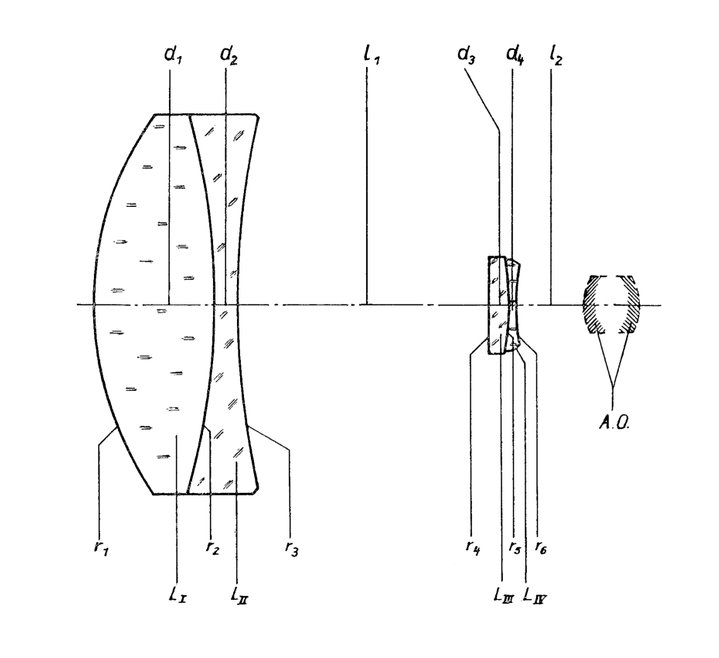

Zum Abschluß eine Neuentwicklung aus dem Jahre 1959, die eigentlich gar nicht zu den Objektiven gezählt werden kann. Vielmehr handelt es sich um ein brennweitenloses Vorsatzsystem mit zweifacher Vergrößerung, das Hubert Ulbrich für die Amateur-Schmalfilmkamera AK8 entwickelt hatte [DD22.909 vom 11. April 1959]. Das in die Kamera fest eingebaute Jena Triotar oder Meyer Trioplan (selten!) 2,8/10 mm wird in seiner Brennweite also auf 20 mm verlängert. Da dieses Triplet selbst keine Entfernungseinstellung hat, diese bei Vorschalten des Fernrohres nun aber unbedingt erforderlich ist, wird sie durch Verändern des Luftabstandes der beiden Systemhälften im Vorsatzfernrohr bewerkstelligt.

Obwohl solche Vorsatzsysteme für Schmalfilmkameras schon seit der Zwischenkriegszeit bekannt waren, wurden für den Tevo patentfähige Neuerungen eingeführt, die sich im Wesentlichen auf die Reduktion auf vier statt bisher übliche fünf Linsen beziehen. Außerdem war durch die tief liegende Frontlinse des Einbauobjektivs der AK8 ein Luftzwischenraum zwischen beiden Linsensystemen zu überwinden, der etwa 50% der Brennweite des Grundobjektivs betrug. Erreicht wurde diese Leistung durch den Einsatz hochbrechender Gläser. Der Tevo ist aus einem sammelnden und einen zerstreuenden Achromaten aufgebaut, die interessanterweise aus jeweils derselben Glaspaarung zusammengesetzt sind. Die Sammellinse des vorderen Systemteils und die Zerstreuungslinse des hinteren bestehen aus dem damals neuartigen Schwerkron SK24 mit einer Brechzahl von über 1,66 bei einem ny-Wert von über 56. Die anderen beiden Linsen sind aus Schwerflint SF1 mit einer Hauptbrechzahl von über 1,7.

Da der Tevo wie ein Galilei'sches Fernrohr aufgebaut ist, das zweifach vergrößert, läßt er sich durchaus auch als solches benutzen. Wie uns der Photograph Christian Borchert hier demonstriert, kann man sich diese Tatsache zunutze machen, falls man einmal in heikler Umgebung, ohne größeres Aufsehen zu erregen, doppelt so tiefe Einblicke erhaschen möchte [Deutsche Fotothek, Datensatz 80586010].

Marco Kröger, 2016

Letzte Änderung: 27. Februar 2024