zeissikonveb.de

Phototechnik aus Jena, Dresden und Görlitz

Geschichte

Diese Seiten beschäftigen sich mit bedeutsamen Einzelaspekten der historischen Entwicklung der "Mitteldeutschen Photoindustrie".

Der Sammler und seine Sammlerliteratur – eine Polemik.

Die Gilde der Kamerasammler sind für die Geschichte der Photoindustrie in etwa das, was die Heimatforscher für die Regional- und Lokalgeschichte sind: Akribisch suchende, zum Teil besessene Enthusiasten, die aber ihren „Forschungsgegenstand“ oftmals nur unter einem ganz engen Blickwinkel sehen. So wie sich der Heimatforscher nur dafür interessiert, wer in seinem Ort in diesem oder jenem Haus gewohnt hat, wer die Fabrik gebaut und die Schule geleitet hat, so interessiert den Kamerasammler hauptsächlich, was und wieviel sein bevorzugter Hersteller produziert hat und was die Sachen heute wert sind. Was im Nachbarort los war, das ist schon zweitrangig. Welche Bedingungsfaktoren überhaupt dazu geführt haben, daß eine Fabrik gegründet wurde und wie deren Entwicklung gegenüber der Gesamtheit aller anderen Fabriken zu beurteilen ist, diese Gesichtspunkte spielen bei Sammlern wie Heimatforschern meist eine untergeordnete Rolle. Solch eine rein auf den einzelnen Gegenstand begrenzte Betrachtungsweise hat aber ihre Tücken. Der Anspruch an sich selbst, als Sammler Experte in seinem Themenfeld zu sein, verträgt sich meist nicht mit der Methode, seine Erkenntnisse aus dem reinen Besitz von Sammelgut zu „extrahieren“.

Sammelgut ist gewissermaßen das, was der Historiker (nach Droysen) als Überrest bezeichnet – also historisches Material, das im Gegensatz zu den „klassischen Quellen“ (wie beispielsweise Akten) nicht bewußt erstellt wurde, um auch zu späterer Zeit den Hergang noch genau nachvollziehen zu können. Vielmehr sind solche Überreste schlichtweg aus der Vergangenheit übriggeblieben und haben die Zeit überdauert. Aus Sicht des Historikers sind Überreste natürlich etwas Hochinteressantes, denn was zufällig übrig geblieben ist, das ist grundsätzlich unverfälscht, authentisch geblieben. Aber genau darin liegt auch das Problem. Der Überrest an sich ist ja nur so etwas wie ein Puzzleteil aus einer vergangenen Realität. Inwieweit dieses Teilchen für die Charakteristik des Ganzen hergenommen werden kann, das muß sorgfältig durchgeführte Quellenkritik erweisen. Und dazu ist es unabdingbar, auch anderes, „klassisches“ Quellenmaterial (wie man es beispielsweise in Archiven findet) sowie die bereits vorhandene Literatur zu Rate zu ziehen.

Aber genau an diesem Punkt wird es kritisch. So etwas schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Haltbare Erkenntnisse über die Geschichte der Kameras herauszufinden, verlangt nämlich nach ähnlichen handwerklichen Fertigkeiten, wie alte Kameras zu reparieren. Wenn dann noch der problematische Anspruch mancher Sammler dazu kommt, unbedingt als „der große Experte“ in seinem Themenfeld gelten zu wollen, dann beobachtet man in der Sammlerliteratur oft ein Abgleiten ins Fabulieren und Sagendichten sogar bis hin zum bewußten Fälschen. Dazu ein Beispiel: Ein Mann wie Richard Hummel (1922 - 1998), der über Jahrzehnte hinweg in der Dresdner Kameraindustrie gearbeitet hatte, der wollte nach der Wende ein Buch schreiben, in dem „alles genau drin steht". Der Sammler giert ja geradezu nach einem solchen Buch. Für den Sammler geht es oft nur darum, herauszufinden, wie selten seine Kameras sind und welchen Wert sie haben, wenn er sie kaufen oder wieder verkaufen will. Und der gute Richard Hummel hat dem Sammler natürlich genau ein solches Buch geschrieben. Und wenn man von sich selbst überzeugt ist, der große Experte zu sein und diesen Status bis ins kleinste Detail unter Beweis stellen zu können, dann liefert man eben genau diese begehrten Zahlen. Ohne Lücken und bis auf die Stelle hinterm Komma. Hat man das Problem, für viele dieser Zahlenangaben gar kein exaktes Datenmaterial zur Verfügung zu haben, dann schätzt man diese Zahlen halt. Man ist ja der große Experte und entsprechend von sich selbst überzeugt, das alles irgendwie zu wissen. Außerdem kann man sich ja als Experte nicht die Blöße geben, zugeben zu müssen, daß man doch nicht alles weiß. Also wird fabuliert was das Zeug hält. Es sind mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen der „Spiegelreflexkameras aus Dresden“ mittlerweile an so vielen Stellen erhebliche Diskrepanzen aufgetreten, daß man nicht mehr sagen kann, welchen Datenangaben in diesem Buch überhaupt noch stimmen. Damit ist dieses Machwerk aber am Ende vollkommen wertlos. Eine Abhandlung, die zu ihren Angaben keinerlei Belege liefert und diese Belege daher natürlich auch nicht kritisch diskutieren kann, ist als Standardwerk zu einem Thema von vorn bis hinten komplett ungeeignet. Im Gegenteil. Richard Hummel hat einen großen Schaden angerichtet, weil er mit seinem Buch zweifelhafte Faktenangaben zitierfähig gemacht hat.

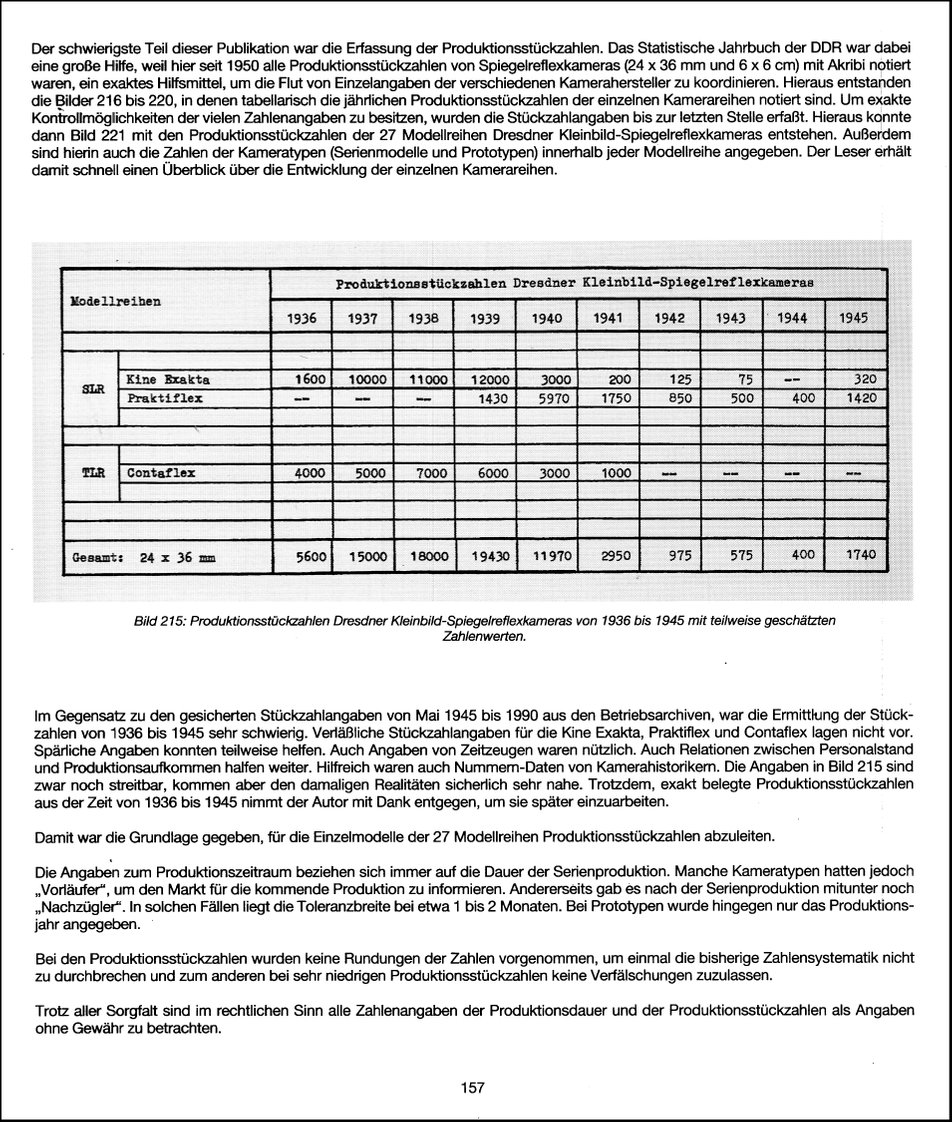

Auf Seite 157 seiner Publikation Spiegelreflexkameras aus Dresden deckt Richard Hummel seine Arbeitsweise auf: Mit viel "Akribi" verteilte er die in den Statistischen Jahrbüchern der DDR aufgeführten offiziellen Herstellungsziffern "bis zur letzten Stelle" auf die einzelnen Kameramodelle der verschiedenen Hersteller, wobei er sich in seiner "Zahlensystematik" keinesfalls auf verfälschende Rundungen einlassen wollte. Aus den vielen Diskrepanzen, die in den Jahren nach Herausgabe seines Werkes zur Oberfläche kamen, müssen wir heute schlußfolgern, daß diese Aufteilung in entscheidenden Teilen rein nach Gefühl erfolgt sein muß. Er brauchte diese genaue Zahlenaufstellung aber unbedingt als eine "Grundlage" dafür, um im Anschluß "für die Einzelmodelle der 27 Modellreihen Produktionsstückzahlen abzuleiten". Als Technikhistoriker wäre es dabei nicht darauf angekommen, "im rechtlichen Sinn" eine Gewähr für alle Zahlenangaben auszuschließen, sondern in einem wissenschaflichen. Denn daß seine Arbeit mit Wissenschaftlichkeit nicht einmal im Ansatz etwas zu tun hat, erkennt man aus der Zahlenzusammenstellung für die Zeit vor 1945, für die er beispielsweise meinte, das "Produktionsaufkommen" aus dem "Personalstand" ableiten zu können. Ein ehrliches "ich weiß es auch nicht" durfte es bei Richard Hummel aber einfach nicht geben.

Ich verlange ja nicht, daß Sammlerliteratur von nun an nur noch von studierten Geschichtswissenschaftlern verfaßt werden darf. Aber ein Unterschreiten des Mindestmaßes an wissenschaftlichem Arbeiten kann einfach nicht akzeptiert werden. Solche Bücher sind dann das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Daß es auch anders geht, also gut verständliche Bücher auf einer ordentlichen Quellenarbeit aufgebaut sein können, wurde ja mittlerweile bewiesen. Ich möchte beispielhaft auf Gerhard Jehmlichs (1927 - 2018) Abhandlung zum VEB Pentacon Dresden [Jehmlich, Gerhard: Der VEB Pentacon Dresden, Geschichte der Dresdner Kamera- und Kinoindustrie nach 1945, Dresden, 2009.] verweisen, die genau diesen Anspruch zu erfüllen vermag. Zwar enthält auch dieses Buch kleinere Lücken und Fehler, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht darum, daß Jehmlich – der von Hause aus kein Historiker ist – PRINZIPIELL sachgemäß mit Quellenmaterial und Literatur gearbeitet hat. Das führt ja erst dazu, daß seine Angaben überhaupt NACHPRÜFBAR sind, und damit auch noch Jahrzehnte später auf Plausibilität und Wahrheitsgehalt untersucht werden können, wenn beispielsweise neue Erkenntnisse hinzukommen, die den bisherigen in Teilen widersprechen. Schließlich sind wir alle keine Verkünder der ewigen Wahrheit. Wir liefern lediglich auf dem derzeitigen Wissensstand basierende Thesen, die – Karl Popper zufolge – sogar die Eigenschaft haben müssen, falsch sein zu können. Unserer Angaben müssen also stets so hergeleitet worden sein, daß sie überhaupt widerlegbar sind und nicht wie ein Glaubensbekenntnis einfach hingenommen werden müssen. Und dafür ist es notwendig, das Ausgangsmaterial überprüfen zu können, auf dem unsere Schlußfolgerungen aufgebaut sind.

Nach genau diesem Prinzip versuchen die folgenden Seiten, neue geschichtliche Erkenntnisse zur Dresdner Kameraindustrie vorzustellen. Weil man auf einer Internetseite nicht praktikabel mit Fußnoten arbeiten kann, bin ich hier etwas kreativer mit dem Quellenverweis umgegangen. Falls Nachfragen bestehen, dann schreiben Sie uns doch. :-)

Verbiegen bis zum zerbrechen – der Fall Richard Hummel

Es ist nun genau fünf Jahre her, daß ich hier diese etwas boshafte Polemik veröffentlicht habe, um den erschütternden Schlendrian anzuprangern, der meiner Ansicht nach weite Teile der Sammlerliteratur diskreditiert. Um so erfreuter war ich, als mir ein Freund neulich einen aktuellen Aufsatz aus einer ebensolchen Sammlerzeitung zur "Werra" sandte, bei dem im Vorwort versichert wird, dieser Artikel beruhe ausschließlich auf Primärquellen. Und im Nachwort wird schließlich konstatiert, der Vorteil dieser Primärquellen läge darin, daß man nicht auf Spekulationen angewiesen sei. Das ist doch mal eine erfreuliche Erkenntnis und ein Anzeichen für mich, daß die obige Polemik vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen ist.

Im Übrigen habe ich nie behauptet, daß Spekulationen – ich spreche lieber von Vermutungen – etwas Unzulässiges wären. Wir schreiben hier ja keine Doktorarbeiten. Es kommt nur darauf an, solche Vermutungen oder Deutungen klar als ebenjene zu kennzeichnen! Dazu genügt es ja schon, einfache Füllwörter wie "offenbar" oder "offensichtlich" in den Satz einzufügen, um nicht in Glaubensdogmen Hummel'scher Art abzugleiten.

Zu Richard Hummel gäbe es natürlich sehr viel mehr zu sagen. Eigentlich wollte ich hier gar nicht weiter auf diesen Mann herumhacken, der ja dieses Handwerk der Geschichtsaufarbeitung schließlich nicht gelernt hatte. Es ist aber die Art und Weise wie er gearbeitet hat, die mich immer wieder ärgert. Die "Heimatforscher-Manier", die er in die offizielle Geschichtsschreibung des Dresdner Photostandortes eingebracht hat, kann man so einfach nicht stehen lassen.

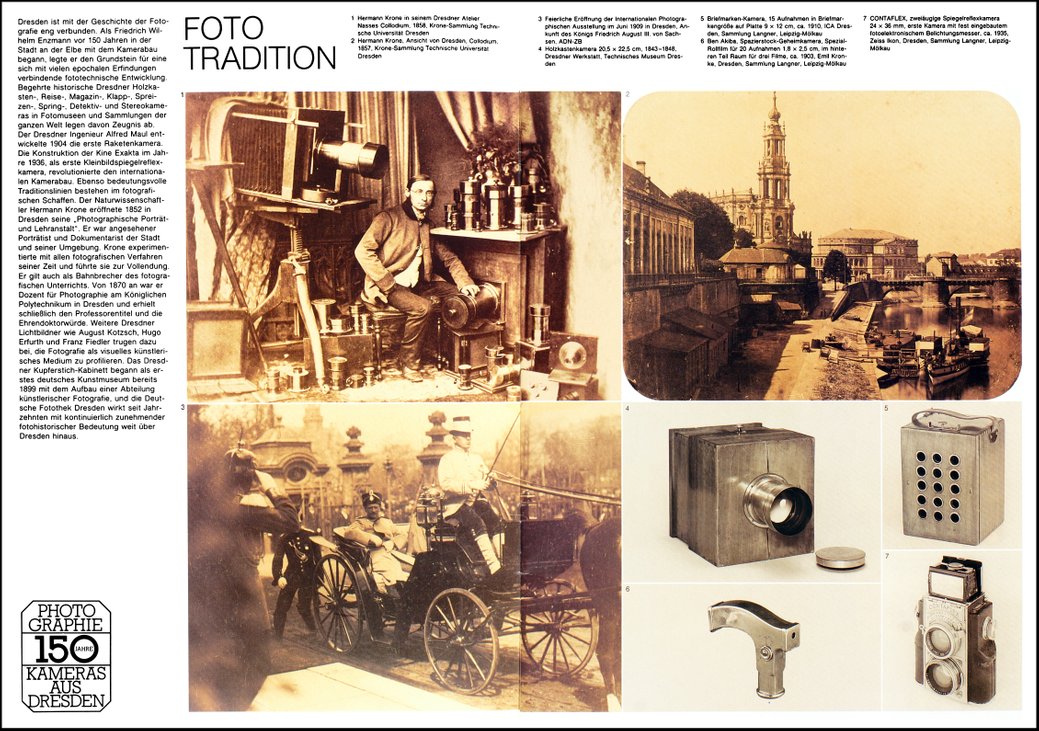

Ich will dafür ein Beispiel geben. Es geht doch bei Richard Hummel nicht nur darum, daß er zweifelhafte Herstellungsziffern zu gewissen Kameras angibt oder gar, daß er beispielsweise behauptet, die Meister-Korelle und die Primarflex II hätten denselben Objektivanschluß. Irren kann sich schließlich jeder. Nein, es handelt sich um regelrechte Verdrehungen des geschichtlichen Bildes, die meiner Ansicht nach weit über dieses Niveau hinausgehen und damit von prinzipieller Natur sind. So habe ich mich immer gefragt, weshalb Pentacon im Jahre 1989 (u.a. in den damaligen Reklameveröffentlichungen) "150 Jahre Dresdner Kamerabau" zelebriert hat. Viel eher würde man doch 1889 als das "Wunderjahr" des Dresdner Kamerabaus akzeptieren. Wenn man Richard Hüttig mit dazu nimmt, könnte man allenfalls die Anfänge auf die 1860er Jahre zurückführen. Aber 1839? Wie kam man denn auf dieses schmale Brett?

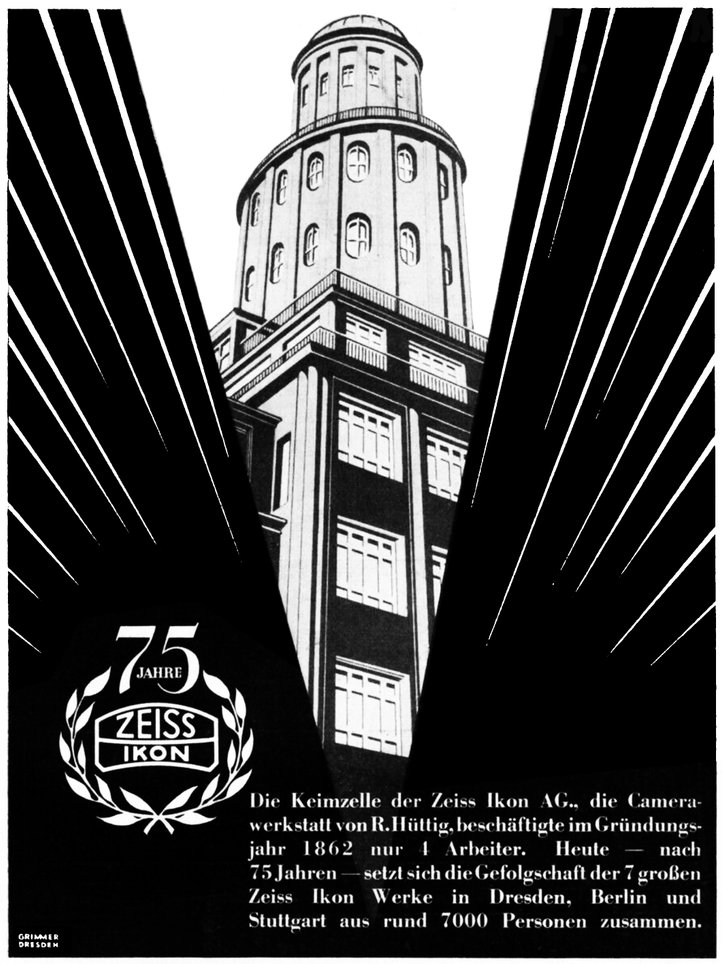

Die Zeiss Ikon AG, die bekanntermaßen erst 1926/27 gegründet worden war, beging dann bereits im Jahre 1937 ihr 75-jähriges Jubiläum, wobei man sich auf die Gründung der ältesten Wurzel des Stammbaumes bezog, nämlich auf die Werkstätte Richard Hüttigs im Jahre 1862. Schon das war ehrlich gesagt ziemlich konstruiert, denn schließlich kam Hüttig auch erst im Jahre 1887 nach Dresden, nachdem er nicht weniger als ein Vierteljahrhundert lang in Berlin fabriziert hatte.

Die Antwort scheint darin zu liegen, daß sich Richard Hummel in den 80er Jahren im Quellenstudium versucht hat. Herbert Blumtritt, der übrigens Hummels falsche Fährte beinah kritiklos übernimmt, läßt uns dies so wissen. [Vgl. Blumtritt, Dresdner Fotoindustrie, 2000, S. 11f.]. Man muß sich den Vorgang wohl so vorstellen, daß Richard Hummel alte Zeitungen und Zeitschriften nach Annoncen durchgeschaut hat, wann in Dresden zum ersten Male eine photographische Kamera angeboten wurde. Dabei ist er offenbar auf einen Friedrich Wilhelm Enzmann gestoßen, dessen Annonce er zur "Geburtsurkunde des Dresdner Kamerabaus" erklärt [Hummel, Kalendarium zur 150jährigen Geschichte des Dresdner Kamerabaues, 1992, S. 3]. Ich finde das ungeheuerlich. Wir müssen doch davon ausgehen, daß sich nach der öffentlichen Bekanntgabe des Daguerreotypieverfahrens in jeder größeren Stadt Mitteleuropas Tischler oder sonstige Handwerker mit dem Nachbau dieser Daguerre'schen Kamera befaßt haben. Vor diesem Hintergrund Enzmann als besondere Singularität darzustellen und sogar eine Kontinuität mit dem späteren industriellen Kamerabau in Dresden zu behaupten, ist doch reine Willkür, die ganz offensichtlich nur dazu diente, die vielleicht vom Betrieb oder der Partei gewollte außergewöhnlich lange Fertigungstradition herbeizuzaubern. Für mich ist das einfach nur bewußte Geschichtsfälschung.

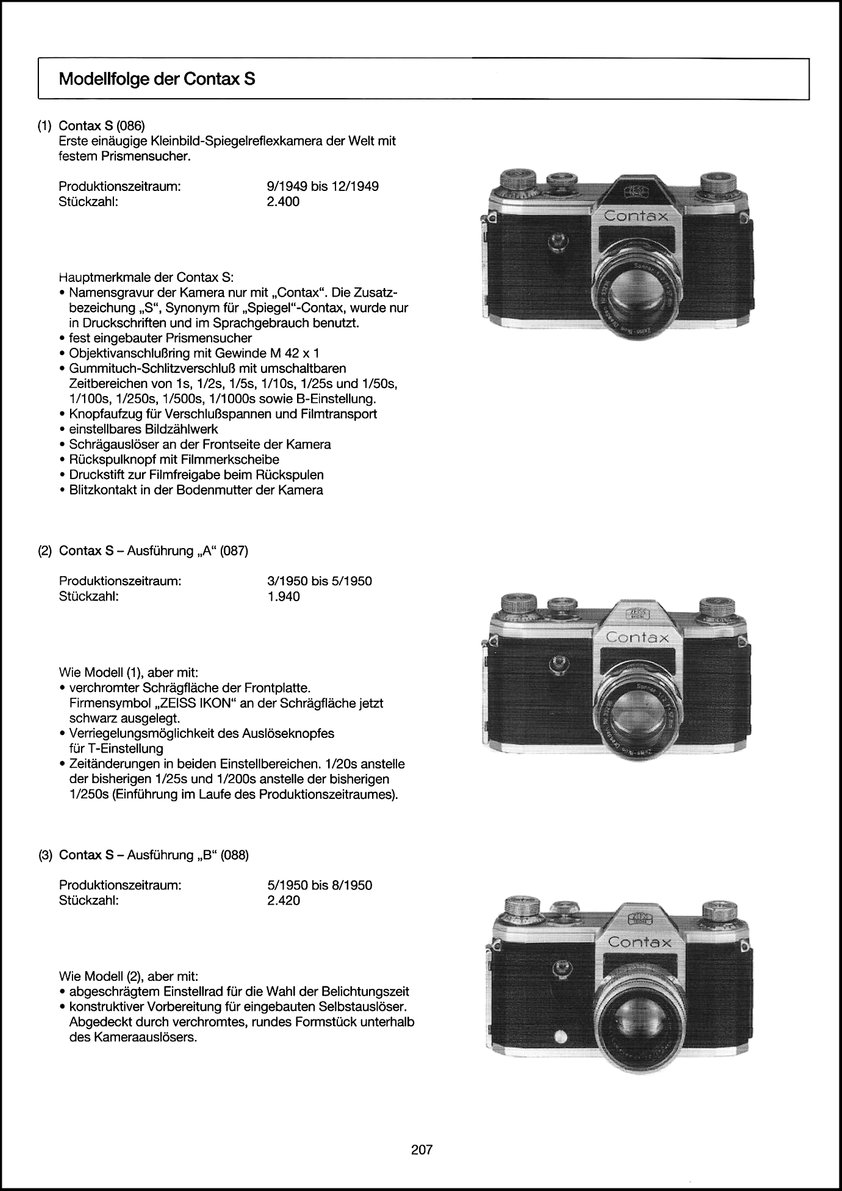

Oben ist beispielhaft eine Seite gezeigt aus Richard Hummels "Spiegelreflexkameras aus Dresden". Es handelt sich dabei zugleich um das bekannteste Zeugnis dafür, wie Richard Hummel mit ausgedachten Zahlen die Fachwelt in Aufruhr versetzt hat. Insbesondere den Alexander Schulz hat er damit richtig aufs Kreuz gelegt. Der hatte in einem ersten Buch zur Spiegelcontax diese Hummel'schen Zahlen arglos übernommen. Nach massiver Kritik aus Fachkreisen und der Frage, wo denn diese Kameras mit ihren angeblichen Merkmalen geblieben seien, hat Schulz dann später ein zweites Buch geschrieben (auf Englisch), wo er nun aus Verunsicherung gleich alles über den Haufen geschmissen hat – mitsamt den Einteilungen in die Modelle A, B und C, die er nun argwöhnisch ebenfalls als Erfindung Hummels annahm. Im Zusammenhang mit meinen Artikel zur großen Umbauaktion der Contax D schrieb mir Schulz im Februar 2016:

"Zunächst muss ich gestehen, dass ich Ihren Artikel nicht zur Gänze, sondern nur quer gelesen habe, wobei mir auffiel, dass Sie noch mit der Contax SA, SB und SC hantieren, die ganz offensichtlich Hummelsche Interpolationen sind, also Fälschungen. Das können Sie sogar ohne Brille an den dilettantisch gemachten Retuschen der Fotos erkennen, und die Stückzahlen hatte sich Herr Hummel aus den Fingern gesogen."

Diese Modellreihe Contax S Typ A bis C ist allerdings durch die Quellenüberlieferung vollständig historisch verbürgt; nur Hummels Einteilung in Produktionszeiträume, äußerliche Erkennungsmerkmale und die Stückzahlen sind fiktiv. Man sieht aber an diesem Beispiel gut, wie sehr diese Arbeitsweise Hummels die geschichtliche Aufarbeitung des Dresdner Kamerabaus im Grundsatz vergiftet hat, denn wenn erst einmal der Verdacht auf systematischen Betrug wach wird, dann weiß am Ende einfach niemand mehr, welche der Fakten überhaupt noch glaubhaft sind. Schließlich geht es ja eben nicht darum, daß Hummel beim Übertragen von Zahlen aus den Quellen lediglich hier und da ein paar kleinere Fehlerchen unterlaufen sind, sondern daß diese Quellen schlichtweg nie existiert haben. Die Frage, ab wann dann Hummel für seine übrigen Zahlen, die er zu jedem Modell angibt, wirklich noch auf echte Produktionsunterlagen von Pentacon zurückgegriffen hat, wird dann zu einer Art Glaubensbekenntnis.

Dr. Schulz deutet aber noch auf ein ganz anderes Problem hin: So müssen wir es doch heute als gesicherte Erkenntnis annehmen, daß nicht nur Photos retuschiert wurden, sondern daß gar die oben gezeigte Contax S (086) mit ihrer schwarz angemalten Vorderfläche eine Kamera darstellt, die unter der Verantwortung Hummels bewußt nachträglich gefälscht worden ist, um als Repräsentantin der Urmodelle u.a. in solcherlei Buchveröffentlichungen herzuhalten. Zu allem Übel scheint es wohl so zu sein, daß diese historische Manipulation auch noch unter dem Dach des Dresdner Museums vonstatten gegangen ist. Im Angesicht dieser Erkenntnis resümierte Schulz mir gegenüber im Jahre 2016 einigermaßen verbittert:

"Denn bald merkte ich, wie sehr Herr Hummel noch in den Methoden der DDR-Geschichtsschreibung befangen war, welche die Wahrheit nicht durch methodische Forschung zu erkennen suchte, sondern nach einer voreingenommenen Betrachtungsweise hinbog, bis sie ins subjektive Bild passte."

Manipulationen in Bezug auf die Geschichte der Ostdeutschen Photoindustrie haben eine lange Tradition, wie dieser Ausschnitt aus einem Kamera-Katalog des Jahres 1960 zeigt. Hier wurde die Spiegel-Contax und ihr Umkehrprisma auf das Jahr 1947 vordatiert, um die eigene Vorreiterrolle gegenüber der Konkurrenz vorzutäuschen.

Nachtrag vom Februar 2024

Da vor wenigen Tagen die Seite www.dresdner-kameras.de eingestellt worden ist und schon nach kurzer Zeit die Inhalte nicht mehr in den Suchmaschinen aufzufinden waren, fühle ich mich genötigt, an dieser Stelle darauf hinweisen, daß dort neben der oben zitierten Verwirrung um die Spiegel-Contax auch die Zahlenangaben Hummels zu einer angeblichen ersten Generation der Pentina, zu 350 Stück einer modifizierten Vorkriegs-Exakta 6x6 aus dem Jahre 1951, zu 10.000 Stück einer völlig fiktiven "Ur-Praktina" sowie zu einer angeblichen Serien-Produktion einer "Exa-Varex" in Zweifel gezogen wurden. Diese Auflistung der Fehlinformationen Richard Hummels auf dieser Internetseite, die sicherlich wiederum nur eine Spitze des Eisberges darstellt, da ja auch die Produktionsziffern der übrigen Kameras nicht belegt werden, war dort bereits seit mindestens 15 Jahren für jedermann zu lesen.

Ja, schon seit dem Jahr 2000, also zwei Jahre nach dem Tode Hummels, hätte jeder Autor die "Quelle" Spiegelreflexkameras aus Dresden mit spitzen Fingern anfassen müssen, denn damals fühlte sich sogar der Gestalter der Pentina, Jürgen Peters, gemüßigt, Hummels Angaben zu dieser Kamera öffentlich zu widersprechen. Die 4.350 und 15.060 Stück einer Pentina der ersten Generation entsprangen einzig und allein der Phantasie eines Richard Hummel. Zum Beleg bildete er in seinem Buch Prototypkameras ab, was dem Kenner sofort dadurch auffällt, daß jene mit ein und demselben Musterobjektiv des Zeiss Tessars komplettiert sind. Ich hoffe, die Leser verzeihen mir meine Empörung darüber, daß trotzdem noch bis in die jüngste Zeit immer wieder unkritisch Bezug auf dieses Hummel'sche Machwerk genommen worden ist. Als Begründung wurde mir gegenüber damals vorgebracht, der betreffende Autor habe keinen Internetanschluß...

Die Minderwertigkeitskomplexe des Richard Hummel

Ein anderthalbes Jahr vor seinem Tode hat Richard Hummel noch die unten gezeigte Streitschrift verfaßt, die viel an Einblick in seine Denkmuster gewährt. Sein Eingangssatz und – gleichsam Postulat – hierin lautet: "Um das Primat der ersten einäugigen Kleinbild-Spiegelreflexkamera der Welt wird immer noch (nutzlos) gestritten."

Nun kommt es mir hier besonders auf dieses in Klammern gesetzte Wörtchen "nutzlos" an, das richtig verstanden werden muß. Denn dieses "nutzlos" hat Hummel nicht deshalb an den Anfang seines Textes gesetzt, weil er auf die ziemliche Unfruchtbarkeit eines solchen Streites hinweisen wollte. Nutzlos war der Streit vielmehr deshalb, weil für ihn von vornherein das Ergebnis feststand: Die Exakta war die erste. Deshalb steht sie oben auch im Titel als erste, ihr Schöpfer Nüchterlein ist als erster benannt und auch das Bild der Kamera steht an erster Stelle. Der Rest ist eine teils in Kleinlichkeiten abrutschende Ausarbeitung darüber, diese vorgefaßte Meinung wortreich zu beweisen. Wer seinen Text aber genau liest und mit der nötigen Unvoreingenommenheit an die Frage herangeht, der kann durchaus zu einer gegensätzlichen Schlußfolgerung gelangen: Gelgar war mit seiner "Sport" wohl einfach ein paar Monate eher dran. Da hilft auch das ganze Gefeilsche darum nichts, wann genau welche der beiden Kameras zuerst in die Serienfertigung überführt wurde.

Doch darum soll es hier eigentlich überhaupt nicht gehen. Immerhin war die Exakta ein historisches Welterzeugnis, das über drei Jahrzehnte hinweg weitgehend unverändert in Millionenstückzahl gefertigt worden ist und dabei sogleich die Phototechnik revolutioniert und vielen Konkurrenten als Vorbild gedient hat. Demgegenüber wurden von der eigenwillig konstruierten Sport [Bild oben: Александр Сорокач] in einer etwa fünfjährigen Produktionszeit schätzungsweise lediglich so viele Exemplare hergestellt, wie von der Exakta in Friedenszeiten etwa in einem halben Jahr entstanden sind. Nachdem die Fertigung dieser Sport der mörderischen deutschen Belagerung Leningrads zum Opfer gefallen war, wurde ihr Bauprinzip anschließend durch keinen anderen Hersteller wieder aufgegriffen, wohingegen fast alle Einäugigen Spiegelreflexkameras des Weltmarktes nach dem Vorbild der Exalta aufgebaut waren. Vor diesem Hintergund stellt sich doch die Frage, was Richard Hummel überhaupt dazu gebracht hat, beide Erzeugnisse in eine derartige Rivalität zueinander zu bringen. Doch auch das beantwortet uns Richard Hummel gleich im Vorwort:

"Hier [in bezug auf die Prioritätsfrage, MK] prallen Welten und Weltanschauungen hart aufeinander, Meinungen werden zu Dogmen erhoben und Wunschbilder als Technikgeschichte glorifiziert. Anfang der 50er Jahre sorgte dann eine sowjetische Pressekampagne für Unsicherheiten in der technischen Geschichtsschreibung. In Siegerlaune wurde verkündet, daß die großen Erfindungen der Welt fast ausschließlich russischen oder sowjetischen Bürgern zu danken sind. Obwohl diese blamable Selbstherrlichkeit nur kurze Zeit Bestand hatte, verkünden aber noch Fachbücher aus diesem Zeitraum umstrittene Meinungen."

Demnach war also eine nachhaltige Kränkung des Hummel'schen Selbstbewußtseins durch die Sowjetische Besatzungsmacht in den Stalinistischen 50er Jahren die Ursache dafür, daß sich der Autor fast ein halbes Jahrhundert später genötigt sah, das aus seiner Sicht schiefe historische Bild endlich geradezurücken. Daß er damit letztlich nur erreichte, das eine Dogma gegen ein anderes – nämlich seines! – auszutauschen, ist in meinen Augen nach den "Spiegelreflexkameras aus Dresden" ein zweites großes Unglück in der Darstellung der Geschichte der Dresdner Photoindustrie. Welchem Sachsen bitteschön tut es denn weh, wenn er zugeben muß, daß die Sport eben schon ein paar Monate eher fertig konstruiert worden war als die Exakta? Welcher Deutsche fühlt sich schon in seinem Selbstbewußtsein gekränkt, wenn es eben doch die Rectaflex gewesen ist, die zuerst mit einem Prismensucher ausgestattet worden ist – eine Kamera übrigens, die über Jahre hinweg immer nur in Kleinserien gefertigt wurde und mit den Zehntausenden an Spiegel-Contax in keinerlei Konkurrenz steht? Wieso müssen Prioritätskonflikte aufgemacht werden, wo gar keine sind und wieso müssen dazu Fakten verbogen werden, deren manipulativer Charakter am Ende doch noch zutage tritt?

Ich fürchte diese Fragen haben einerseits etwas damit zu tun, daß gerade die Generation Richard Hummels in ihrer Kindheit mit einem sehr von Minderwertigkeitsgefühlen überprägten Selbstbild der Deutschen aufgewachsen ist, das man nun damit zu kompensieren versuchte, indem man sich nach den Demütigungen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ganz besonders als "Herrenvolk" selbstvergewisserte. Denn zweitens fällt auf, daß dieser an Mindwerwertigkeitskomplexe erinnernde Umgang mit Geschichte zu eben jenem Zeitpunkt wieder besonders stark aufbrach, als das Selbstbewußtsein der Ostdeutschen dadurch erschüttert wurde, daß die glorreiche Dresdner Photoindustrie – wie das gesamte kleine Land – sichtlich den Bach runtergingen. Man kann dazu nur den Emulsionär des VEB Filmfabrik Wolfen Wolfgang Kindermann zitieren, wonach man in der DDR der 1980er mit dem zunehmenden Verlust der internationalen Konkurrenzfähigkeit begann, sich immer mehr selbst mit dem zu beweihräuchern, was schon gewesen ist. Und – so könnte man schlußfolgern – zumindest diese glorreiche Vergangenheit sollte nun möglichst makellos dargestellt werden.

Von dieser Attitüde müssen wir aber loskommen. Es gibt keinen Grund für Minderwertigkeitskomplexe. Wir müssen keine Makellosigkeit nachweisen, noch müssen wir bei allem die Ersten gewesen sein. Es muß kein Herr Enzmann auf einen Sockel gehoben werden, wo ein Ernemann, Wünsche und Hüttig viel besser hingehören. Und vor allem bringt es nichts, bei der Vielzahl an Erfolgen, die unsere Mitteldeutsche Photoindustrie in der Technikgeschichte hinterlassen hat, auch die Niederlagen und Mißerfolge zu verschweigen. Wer diese nicht offenen Herzens benennt, der betrügt sich am Ende nur selbst.

Marco Kröger

letzte Änderung: 18. März 2024